Эгейский мир в III—II тысячелетиях до н.э. - История Древней Греции - История

До 70-х гг. XIX в. историю Древней Греции обычно начинали с так называемого «гомеровского» периода, т. е. с периода, нашедшего свое отражение в «Илиаде» и «Одиссее». Тогда считали, что в обеих поэмах отражена картина греческого общества XI—VIII вв. до н. э. Между тем у самих древних греков сохранялись воспоминания о значительно более древнем периоде истории своей страны. Он запечатлелся в целом ряде сказаний и мифов, переданных нам античными писателями более позднего времени. Некоторые памятники древнейшего времени, встречающиеся в Балканской Греции и на островах, — развалины древних сооружений, сложенных из грубо отесанных камней, также напоминали о прошлом. Об этих «циклопических» кладках сами древние греки не могли сказать ничего определенного; предание приписывало эти древние сооружения мифическим одноглазым великанам циклопам. Эти скудные данные традиции наука XIX в. оставляла без внимания, что в значительной степени объясняется господствовавшим тогда в среде ученых-специалистов гиперкритическим направлением. Сторонники его ставили своей задачей установить грань, резкую и часто совсем неоправданную, между материалом «историческим» и «неисторическим», т. е. легендарным. К анализу мифологического материала с целью найти в нем отражение реальной исторической действительности они не стремились. В результате представления древних греков о далеком прошлом страны почти полностью игнорировались.

Перелом в этом отношении произошел только в 70—90-х гг. прошлого столетия, когда в прямой связи с крупными археологическими открытиями стало ясно, что «гомеровскому» периоду греческой истории в бассейне Эгейского моря предшествовало многовековое существование развитой культуры, главными центрами которой были Крит, Эллада и город Троя. Исследования XX в. показали, что во II тысячелетии до н. э. здесь существовали цивилизации, почти столь же развитые, как и современные ей египетская, вавилонская и хеттская. Изучение истории населения, создавшего эту культуру, поставило перед современной наукой целый ряд принципиально важных проблем: проблему периодизации, проблему этнической принадлежности эгейских племен, теснейшим образом связанную с проблемой критского и микенского языков и письменности, проблему социально-экономической характеристики древнего Крита и древних городов Пелопоннеса, проблему завоевания ахейских царств дорянами и др.

Существенный сдвиг в разрешении всех этих проблем наметился только к началу 50-х гг. Он оказался обусловленным как значительным накоплением материала археологических исследований, так и упорной работой целого ряда ученых в области дешифровки крито-микенской письменности. В этот период английские ученые М. Вентрис и Д. Чэдвик опубликовали свое исследование о новых приемах дешифровки микенских надписей, и эта работа принесла свои плоды. Хотя она далеко еще не может считаться завершенной и трудности на пути дальнейшего изучения микенских надписей еще очень велики, предложенные М. Вентрисом и Д, Чэдвиком приемы дешифровки завоевывают и среди отечественных, и среди зарубежных ученых все большее и большее признание.

В свете уже прочтенных надписей открываются совершенно новые и исключительно широкие перспективы в исследовании древнейшего периода греческой истории, до недавнего времени известного почти исключительно по памятникам материальной культуры.

Племена, населявшие Балканский полуостров, острова Эгейского архипелага и побережье Малой Азии, с древнейших времен находились в тесном контакте друг с другом, чему способствовало то, что все эти страны были связаны морем.

Тесные связи определили не только общие черты в развитии обитавшего здесь населения, но и то, что уже сравнительно рано страны Эгейского бассейна составили своеобразный культурный центр, существовавший одновременно с другими древнейшими очагами цивилизации — Древней Вавилонией, Египтом, Индией, Китаем.

Широкое заселение стран Эгейского бассейна относится, согласно имеющимся в науке данным, к началу эпохи неолита, т. е. приблизительно к VII— VI тысячелетиям до н. э.

Многочисленные селища и погребения эпохи неолита, длившейся в средиземноморских странах до рубежа IV и III тысячелетий до н. э., были найдены при раскопках на Балканском полуострове, в Малой Азии, на островах Эгейского архипелага, в том числе на Крите.

Изучение этих памятников свидетельствует о том, что в то время в основе хозяйства родовых общин лежало мотыжное земледелие и скотоводство. Изучение археологических памятников Балканского полуострова к югу от Дуная показывает, что на всей этой территории обитали племена, находившиеся почти на одинаковом уровне развития. Культура неолитического населения будущих Фракии, Македонии, Фессалии и Греции была близка культуре населения островов Эгейского моря. Многочисленные остатки неолитической эпохи на Крите позволяют составить некоторое представление о жизни населения острова.

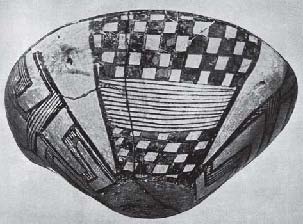

Как показывают археологические раскопки, родовые поселки того времени состояли из хижин, сложенных из необработанного известняка, квадратных в плане. Для критской керамики этого времени характерны сосуды, напоминающие по форме ладью и украшенные процарапанными или вдавленными узорами. Примитивное искусство также представлено грубыми фигурками птиц, животных и человека. Подавляющее большинство статуэток изображает женскую фигуру — черта, свойственная искусству всех народов в эпоху матриархата.

С начала III тысячелетия до н. э. эгейским племенам стало известно употребление металла: сначала меди, затем бронзы. Это привело к значительному сдвигу в развитии производительных сил населения Эгейского бассейна.

Появление металла западноевропейская наука связывает с переселением в Эгейский бассейн новых племен из Анатолии (Малая Азия). В основе этого взгляда лежит типичное для многих представителей зарубежной науки положение о «ведущих, одаренных народах», которые якобы являются движущей силой истории. Не отрицая значения переселений племен, мы должны заметить, что введение в обиход металла не обязательно являлось результатом миграций. Исследования показали, что употребление металла засвидетельствовано почти одновременно в различных местах Эгейского бассейна — на Кипре, на побережье Малой Азии и в Македонии, т. е. во всех тех странах, где были месторождения меди. Благодаря достигнутому эгейскими племенами уровню производства и существовавшим между ними давним связям умение изготовлять металлические орудия относительно быстро распространялось среди населения окружающих территорий. Наиболее древние изделия из меди датируются приблизительно концом IV — началом и первой половиной III тысячелетия до н. э.

Единство культуры племен, населявших бассейн Эгейского моря в эпоху бронзы, позволило обобщить ее под именем эгейской.

Хронологическая классификация эгейской культуры разработана довольно подробно. А. Эванс разработал хронологию Крита, по образцу которой другие ученые построили хронологию Греции эпохи бронзы: древнейшая культура Греции была разделена на три элладских периода (древний — 2600— 2000 гг., средний — 2000—1600 гг., поздний — 1600—1100 гг. до н. э.), так же как и культура Кикладских островов (древнекикладский период — 3000—2200 гг., среднекикладский — 2200—1600 гг. и позднекикладский — 1600—1200 гг. до н. э.). Такая система периодизации в значительной степени носит формалистический характер, так как она построена в отрыве от изменений в производственной жизни Эгейских племен; в основу их периодизации положено преимущественно развитие одной только керамики. Однако эта периодизация может иметь вспомогательное значение.

- Материковая греция в XXV—XVII вв. до н. э.

- Острова Эгейского моря в III — начале II тысячелетия до н. э.

- Крит в XXX—XII вв. до н. э.

- Троя

- Микены

Смотрите также

Музы

На каменных отрогах Пиерии Водили музы первый хоровод, Чтобы, как пчелы, лирники

слепые Нам подарили ионийский мед.

Осип Мандельштам

Девять муз с их именами и функциями покровительниц искусств — К ...

Мелкое и среднее землевладение

Во всех греческих городах-государствах сельскому хозяйству придавалось большое

значение. В тех полисах, где у власти стояли олигархи и широкие круги свободного

населения были ограничены в правах, ...

Спарта, Фивы и Афины в 380—370-х гг. до н. э. Второй афинский союз. Его победа

над Спартой и мир 371 г. до н. э.

Одержав победу лишь благодаря изменению персидской политики, Спарта стала после

Коринфской войны постепенно восстанавливать свое господство в Греции. Она начала

с закрепления своего пошатнувшегося ...